「インフレ再熱時代を生き抜く“現物+デジタル”ハイブリッド戦略」

序章──再び忍び寄るインフレと40代以降の危機感

エネルギー高、サプライチェーンの分断、世界的な賃金上昇──2025 年のインフレ率は先進国平均で 3%台、資源国では 5%を超える国も出始めました。物価がじわじわと再上昇する局面で、40 歳以上の投資家が抱える課題は「守りながら育てる」という相反する命題です。そこで注目したいのが、金や不動産など伝統的な“現物”と、ステーブルコインやトークン化証券といった“デジタル”を組み合わせるハイブリッド戦略です。本稿では、(1) インフレ対策の基本、(2) 現物資産の役割、(3) デジタル資産の活用法を三段階で整理し、実践のポイントを探ります。

1・インフレ対策の基本──「購買力を守る構造」を先に決める

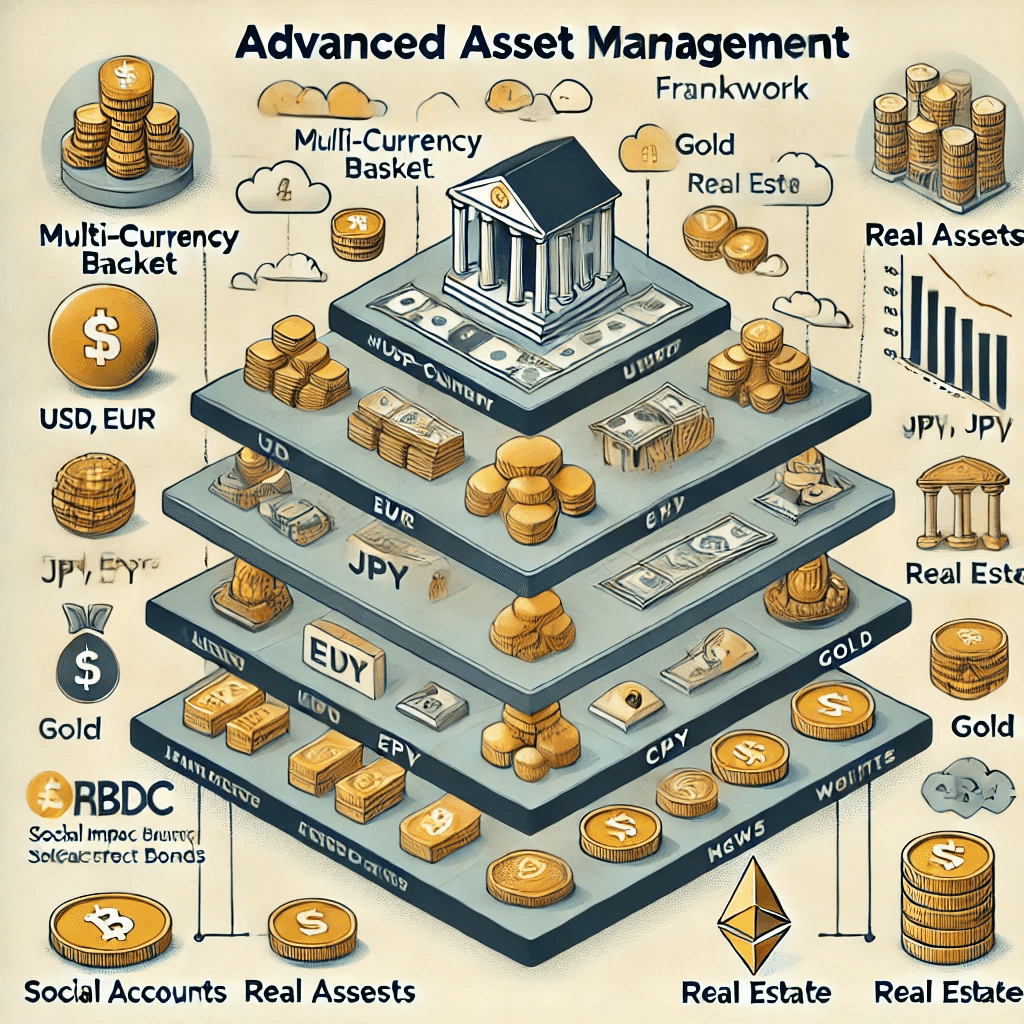

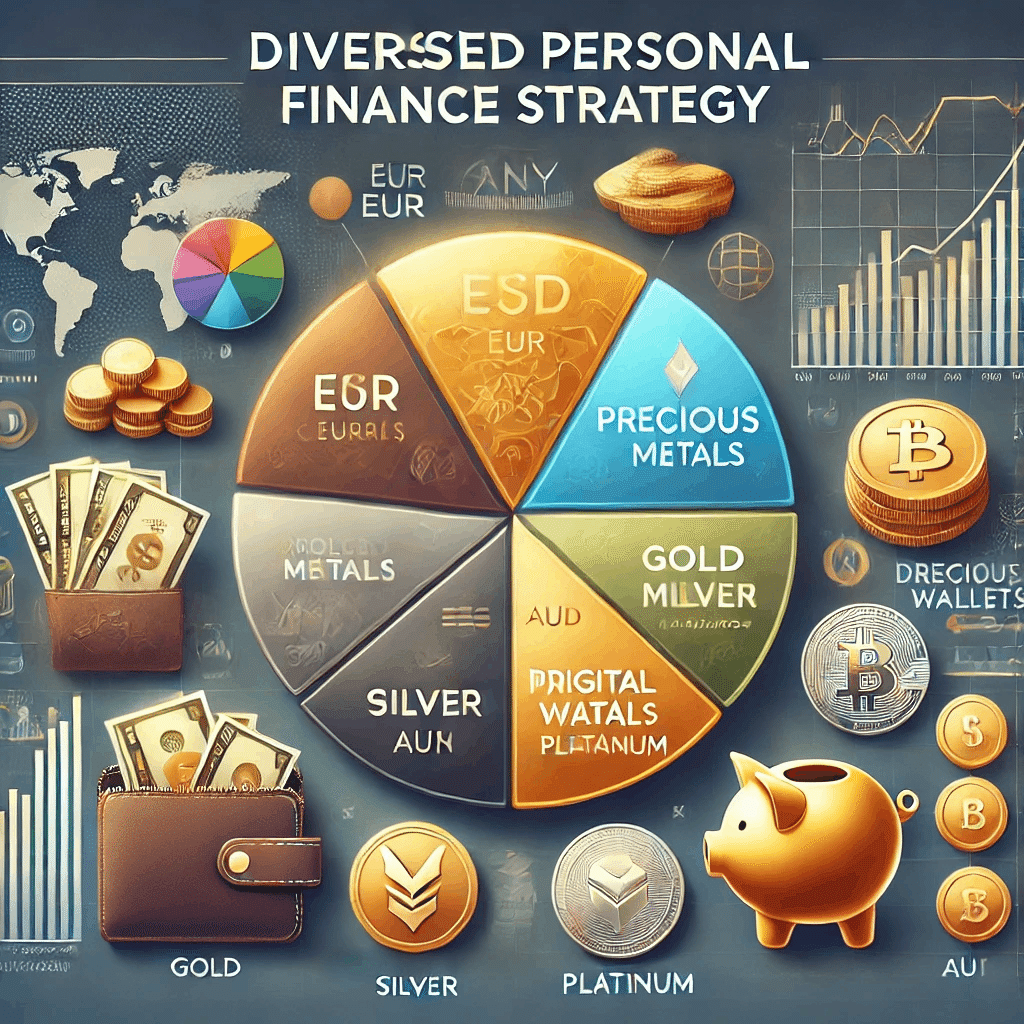

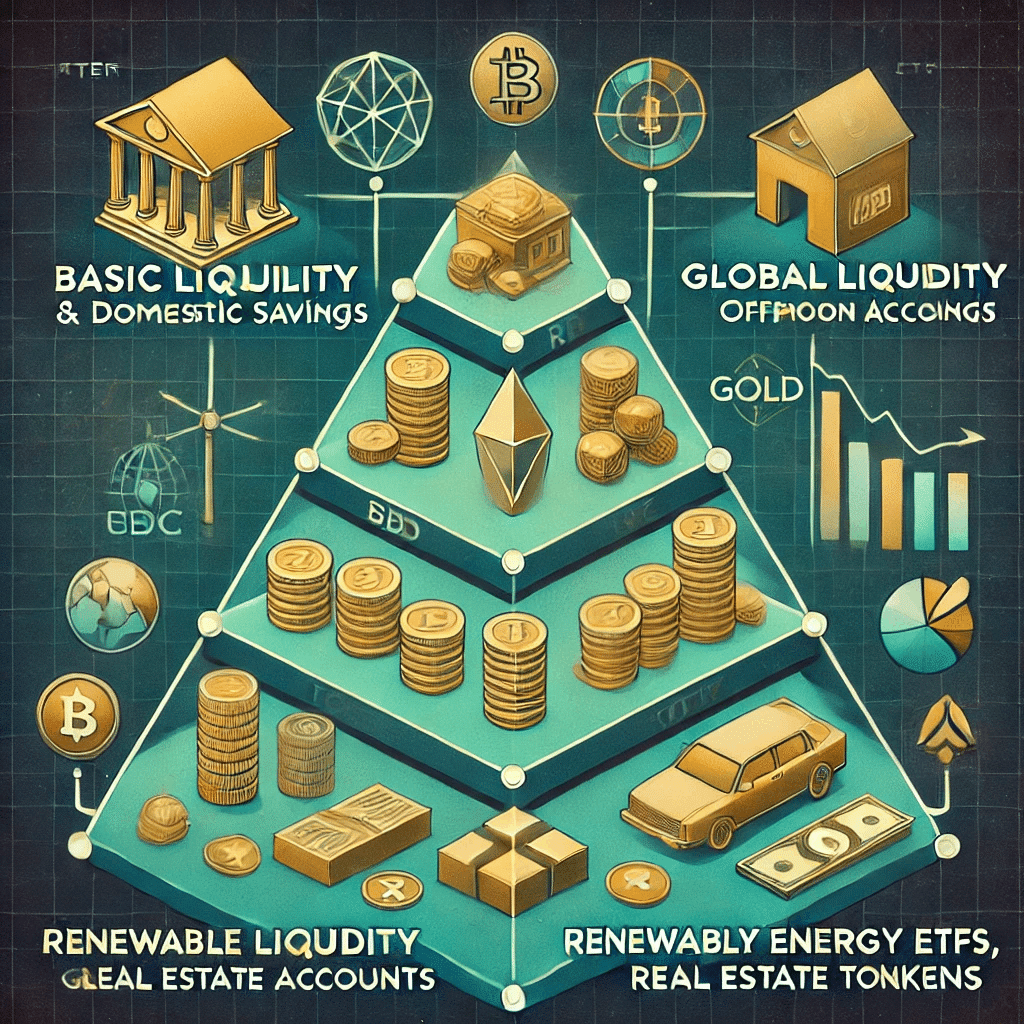

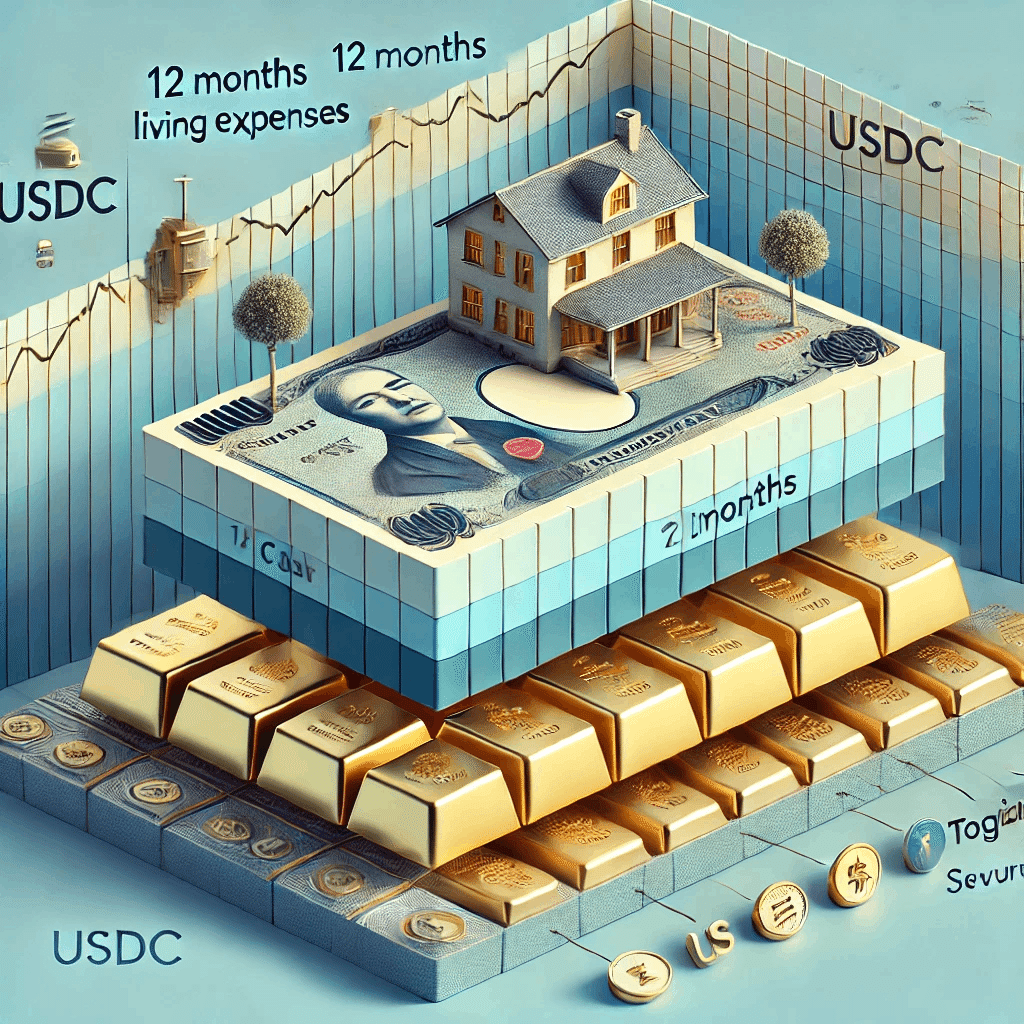

インフレ環境では、利回りが高い商品より実質価値が目減りしにくい商品を優先する発想が重要です。現金や低利の預金だけでは、物価に負けて実質資産が縮むリスクが避けられません。とはいえ、ハイリスクの成長株や暗号資産へ全振りすれば、相場急落で生活基盤が揺らぎかねない。結論からいえば、(a) 生活費 12 か月分の流動資金、(b) インフレ耐性を持つ現物、(c) 成長ポテンシャルを備えたデジタル資産──三層構造で配分比率を先に定義しておくことが“構造的なヘッジ”になります。

2・現物資産──「重み」と「手触り」が心を落ち着かせる

2-1 金(ゴールド)

金は利息を生まないものの、ドル安・地政学リスク時に買われやすく、長期的に購買力を維持しやすい資産です。ETF であれば少額から参加でき、保管コストも抑えられます。目安として**総ポートフォリオの 5〜10%**を配分し、為替と株価が乱高下する局面でクッション役を担わせましょう。

2-2 実物不動産・J-REIT

日本国内ではインフレ率が家賃上昇に転嫁されにくい面もありますが、物流施設やデータセンター特化型 REIT は実質利回りの低下を相対的に抑えやすいとされています。実物を保有する場合は、固定金利ローンでレバレッジをかけ過ぎないことが鉄則です。

2-3 コモディティ(金属・農産物)

EV 需要で銅やリチウムの需給は逼迫気味です。コモディティ ETF で分散投資し、景気後退局面の価格下落に備えたヘッジを組み合わせると安定度が上がります。

3・デジタル資産──「速さ」と「可搬性」で現物を補完する

3-1 ステーブルコインと送金コスト

ドル連動型ステーブルコイン(USDC 等)は、銀行休業日にかかわらずほぼ即時で着金し、国境をまたぐ資金移動コストを数十円レベルに抑えられます。海外 ETF への投資資金を短時間で移動させたい場合などに有効です。リスクは発行体信用と規制動向なので、残高を 5%程度にとどめ、複数銘柄に分散するのが実務的です。

3-2 トークン化証券で「1 口 1,000 円」の分散投資

不動産やインフラ事業への出資持ち分をブロックチェーン上のトークンにし、24 時間取引を可能にするプロジェクトが国内外で増えています。非上場インフラへ小口でアクセスできるメリットがある一方、流動性が限定されるリスクも。実験枠として 3〜5%以内の配分から始め、価格形成や規制フレームを見極めましょう。

3-3 CBDC ウォレットを“体験”する

欧州や日本でもパイロットが進む中央銀行デジタル通貨は、将来の給付金や税控除がリアルタイム処理されるインフラになり得ます。少額テストで送金速度や手数料を確認し、非常時の流動性回路を増やすイメージで備えておくと安心です。

4・ハイブリッド戦略を機能させる運用ルール

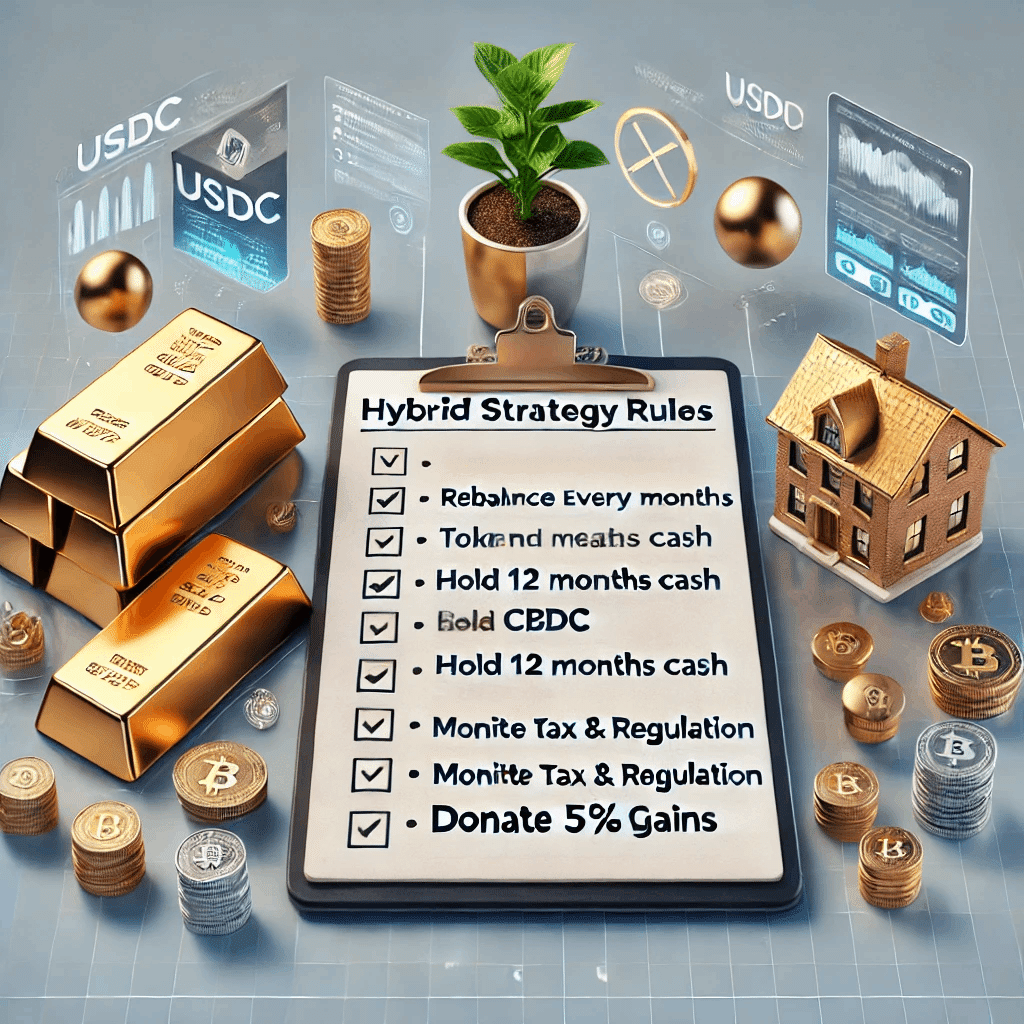

半年ごとのリバランス

現物(ゴールド・不動産)とデジタル(ステーブル・トークン)の評価額を棚卸しし、比率が目標値から±3%以上ズレたら調整。

生活費 12 か月分は流動性層に固定

インフレでも「売らずに済む」現金・預金を確保し、心理的な狼狽売りを防ぐ。

税務と規制の定点観測

デジタル資産課税は変更ペースが早い。国税庁・金融庁サイトを RSS 登録し、改正発表があれば専門家に相談。

社会貢献枠でメンタルヘッジ

利益確定時に 5%をドナーアドバイズドファンドへ自動寄付。寄付控除でキャッシュフローを平準化しつつ、相場変動のストレスを“社会価値”に転換。

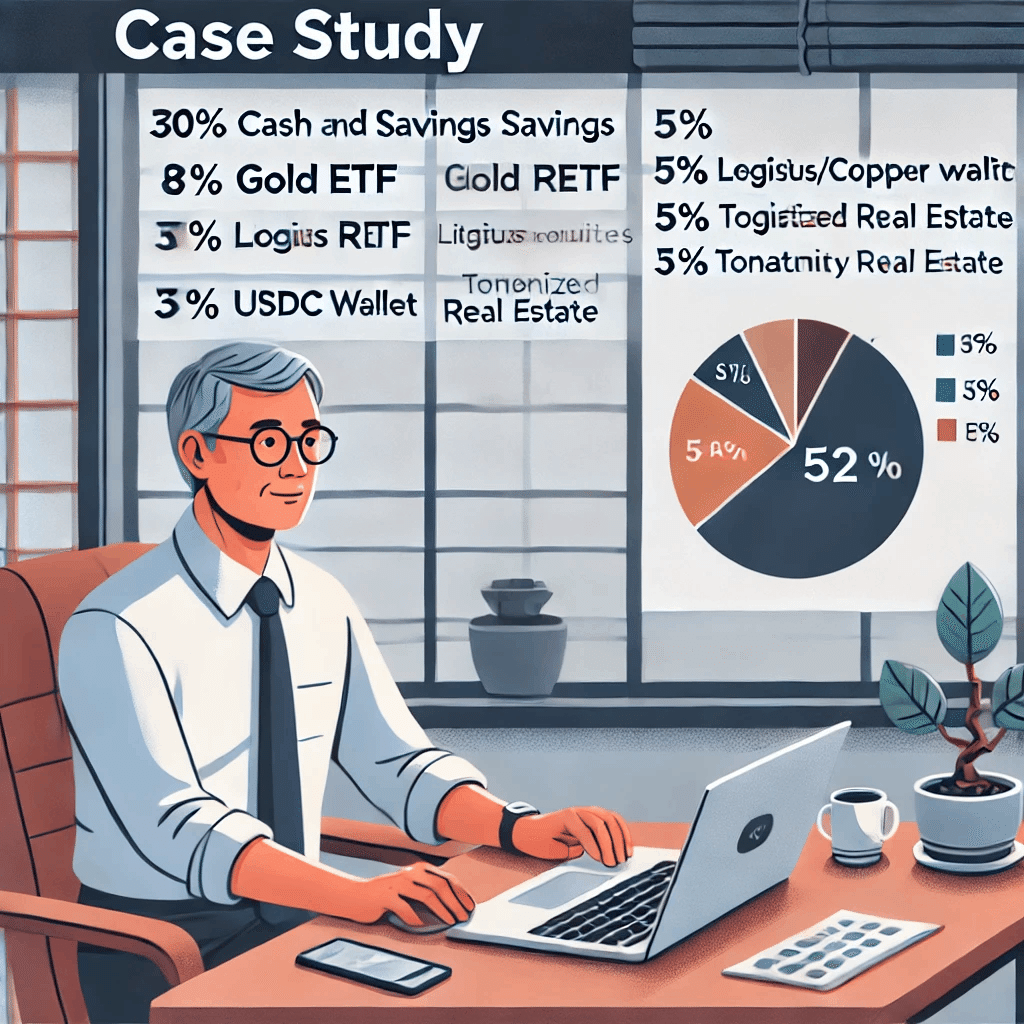

5・ケーススタディ──52 歳自営業者 E 氏の実践例

E 氏は、インフレ再燃報道を受けて次の構成を採用しました。

現金・定期:30%(生活費と運転資金)

ゴールド ETF:8%

ロジスティクス REIT:7%

コモディティ ETF(リチウム/銅):5%

世界株 ETF:30%

ステーブルコイン&CBDC ウォレット:5%

トークン化不動産:3%

社会貢献ファンド:5%

運用余裕資金:7%(短期機会狙い)

半年後、株式が軟調でも金とコモディティが上昇し、総資産は微増。自動寄付での税控除も効き、手取りキャッシュフローは想定より 2%多かったといいます。

まとめ──「重さ」と「速さ」を両手に持つ

再熱するインフレは、現物の“重み”とデジタルの“速さ”を併せ持つ投資家に優位をもたらします。ゴールドや不動産で購買力を守りつつ、デジタル資産で流動性と成長機会を確保する――これがハイブリッド戦略の核心です。なお、価格も制度も変化が速い領域ですから、断定を避けながら**「半年ごとの検証・微調整」**を習慣化することが最大のリスクヘッジとなります。まずはポートフォリオの 5 %をデジタル実験枠として設定し、同額をゴールドでヘッジする――その一歩が、インフレ時代を生き抜く最良のスタートになるでしょう。

(あくまで個人の見解ですので、情報の活用や真偽については自己判断でお願いします)

注

1)資産防衛NOTE ~人道支援への道~ さんから許可をもらって投稿しています。